Actualités

Michel Allard nommé au sein du groupe d’experts sur l’adaptation aux changements climatiques

19 décembre 2023

Michel Allard, professeur émérite du Département de géographie a été choisi au sein du groupe d’experts qui conseillera le gouvernement québécois sur l’adaptation aux changements climatiques.

La composition du groupe d’experts qui conseillera le gouvernement québécois sur l’adaptation aux changements climatiques a été annoncée. Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques et Alain Bourque, directeur général d’Ouranos, les deux coprésidents nommés par le ministre Benoit Charette, ont mis en place «une équipe pluridisciplinaire d’experts reconnus ». «Les membres de ce groupe, soigneusement sélectionnés par les co-présidents, incarnent l’excellence dans leurs domaines respectifs. Le rapport final du groupe proposera des recommandations en vue d’une analyse approfondie des risques à l’échelle du Québec, accompagnée d’avis concrets destinés à orienter nos politiques publiques», a indiqué le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, dans un communiqué.

Source: Stéphane Blais, La Presse Canadienne, "Climat: le nouveau groupe d’experts du gouvernement est maintenant connu",

Félicitations aux récipiendaires du concours cartographique La preuve par la carte!

10 décembre 2023

Le concours cartographique La preuve par la carte a de nouveau été présenté cette année dans le cadre de la Journée SIG Université Laval.

Plusieurs personnes se sont distinguées et on remporté des prix offerts par nos partenaires Coop Zone et le Centre de recherche en données et intelligence géospatiales (CRDIG) :

- Audrey Plantegenêt, étudiante en technologie de la géomatique (Cégep Limoulou) : 1er prix, catégorie Point de vue de cartographe (50$ du CRDIG).

- Jimmy Bélanger, étudiant en technologie de la géomatique (Cégep Limoulou) : 1er prix, catégorie Point de vue d'artiste (50$ du CRDIG).

- Laura-Lee Bolger, graduée de la maîtrise en sciences géographiques (Université Laval) : 1er prix, catégorie Carte dynamique (50$ du CRDIG).

- Alexandre Olivier, étudiant au baccalauréat en chimie (Université Laval) : prix du public (50$ en chèques-cadeaux Coop Zone).

Pour admirer les oeuvres : Concours cartographique La preuve par la carte.

Félicitations aux récipiendaires et merci à toutes les participantes et tous les participants!

Un grand merci à nos partenaires!

Pour revivre la Journée SIG Université Laval 2023 : Édition 2023.

Évelyne Thiffault, récipiendaire du Prix d’excellence en enseignement pour l’année 2023

07 décembre 2023

L’Université Laval a dévoilé hier les noms des membres de son corps professoral et de son personnel enseignant qui ont remporté un Prix d’excellence en enseignement pour l’année 2023.

Félicitations à notre estimée collègue Évelyne Thiffault, professeure au Département des sciences du bois et de la forêt, qui reçoit le Prix Distinction en enseignement pour les professeures et les professeurs, qui s’accompagne d’une bourse de 4 000 $. En savoir plus sur son engagement en enseignement.

À l'occasion de la cérémonie de reconnaissance annuelle présidée par la rectrice, Sophie D’Amours, et la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, responsable de la santé, Cathia Bergeron, plus de 28 000 $ en fonds de développement pédagogique ont été remis aux lauréates et aux lauréats de ce concours prestigieux.

« C’est toujours avec beaucoup de fierté que nous reconnaissons l’excellence au sein de notre établissement en attribuant des Prix d'excellence en enseignement. Par ce geste, l'Université Laval souhaite promouvoir la qualité de l'enseignement au sein de la communauté enseignante, inciter ses facultés et ses unités à participer à la valorisation de l'enseignement en présentant des candidatures exemplaires et se distinguer en matière de pédagogie universitaire », a déclaré la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, responsable de la santé, Cathia Bergeron.

« Félicitations aux lauréates et aux lauréats de l’édition 2023. Excellence, engagement, créativité et innovation : voilà des mots qui vous caractérisent. Vous êtes des personnes passionnées par la pédagogie. Par votre savoir-faire et votre savoir-être, vous contribuez jour après jour à la qualité de la formation. Votre enseignement a le pouvoir de faire une différence auprès de nos étudiantes et étudiants et d’influencer de façon durable leur parcours. Enseigner, c’est transmettre des connaissances, mais c’est aussi accompagner vers la réussite, une mission essentielle à l’Université Laval », a déclaré la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours.

Depuis sa création en 1997, ce concours reconnaît la contribution exceptionnelle de professeures et de professeurs, de chargées et de chargés de cours et d’enseignement ainsi que de responsables de formation pratique qui transmettent avec brio leur passion et leurs connaissances, en plus de contribuer au rayonnement de leur faculté et de l'Université Laval tout entière. Il met également en lumière l’excellence de leur pratique pédagogique ainsi que leur engagement, leur créativité et leur sens de l’innovation, de même que la qualité des équipes qui les accompagnent dans leur démarche pédagogique.

Les lauréates et lauréats 2023 :

Charles-Olivier Amédée-Manesme, professeur titulaire

Faculté des sciences de l’administration, Département de finance, assurance et immobilier

Prix Cours à distance, hybride ou comodal (2 000 $)

François Ratté, professeur titulaire

Faculté de médecine, Département de médecine de famille et de médecine d'urgence

Prix Ressource pédagogique (2 000 $)

Antoine Pellerin, professeur agrégé

Faculté de droit

Josée Proulx, responsable de formation pratique

Service du développement professionnel

Prix Formation continue (2 000 $)

Darren Edward Richard, professeur titulaire

Faculté de médecine, Département de biologie moléculaire, de biochimie médicale et de pathologie

Prix Direction de programme (2 000 $)

Jean-Frédéric Morin, professeur titulaire

Faculté des sciences sociales, Département de science politique

Prix Encadrement aux cycles supérieurs (2 000 $)

Pierre-Olivier Roy, chargé d'enseignement

Faculté de musique

Prix Distinction en enseignement pour les personnes chargées de cours, les responsables de formation pratique, les personnes chargées d’enseignement en médecine et les professeures et les professeurs de clinique (4 000 $)

Évelyne Thiffault, professeure agrégée

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Département des sciences du bois et de la forêt

Prix Distinction en enseignement pour les professeures et les professeurs (4 000 $)

Denis Simard, professeur titulaire

Faculté des sciences de l'éducation, Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage

Prix Carrière en enseignement (10 000 $)

Source : Relations médias de l'Université Laval

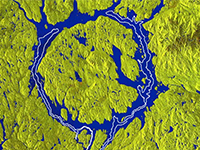

Des chercheurs découvrent le lac le plus profond du Québec

06 décembre 2023

Une étude menée par une équipe de l’Université Laval a permis d’établir que le titre de lac le plus profond du Québec peut être revendiqué par le lac Manicouagan. Ce nouveau champion a une profondeur maximale de 320 mètres, soit 40 mètres de plus que le précédent record. Il est toutefois inutile d’espérer se rendre sur ses rives pour le contempler ou pour le prendre en photo puisqu’il se trouve au fond du réservoir Manicouagan.

« Le réservoir Manicouagan a été mis en eau dans les années 1960 à la suite de la construction du barrage Daniel-Johnson, rappelle le responsable de l’étude, Patrick Lajeunesse, professeur au Département de géographie de l’Université Laval et chercheur au regroupement Québec-Océan. Auparavant, on trouvait dans cette région deux lacs en forme d’arc, d’une longueur d’environ 60 km chacun, qui se faisaient face : le lac Mouchalagan et, 70 km à l’est, le lac Manicouagan. »

Ces deux lacs étaient situés de part et d’autre d’un cratère formé il y a 214 millions d’années par la chute d’une météorite. « La hausse du niveau d’eau qui a suivi la construction du barrage a fait en sorte que les rives de ces deux lacs se trouvent maintenant à plus de 130 mètres sous la surface du réservoir, explique le chercheur. L’eau contenue dans le réservoir a atteint les bourrelets du cratère météoritique, mais le rebond central du cratère n’a pas été inondé. C’est ce qui a formé l’île René-Levasseur. Sur les photos satellites, l’ensemble a l’allure d’un œil géant. Certains le désignent d’ailleurs comme "l’œil du Québec". »

L’équipe du professeur Lajeunesse a utilisé le bateau de recherche Louis-Edmond-Hamelin pour effectuer des relevés dans la partie du réservoir située au-dessus du lac Manicouagan. À l’aide de données accumulées au fil de plusieurs centaines de kilomètres de transects, ils ont dressé le profil bathymétrique détaillé du lac.

« La couche de sédiments du lac Manicouagan est exceptionnellement épaisse et atteint 280 m par endroits, explique le professeur Lajeunesse. On pense qu’en raison de la profondeur du lac, les sédiments n’auraient pas été perturbés lors des dernières glaciations. En théorie, on pourrait donc utiliser ces sédiments comme archives pour étudier les changements climatiques, les changements environnementaux et les séismes survenus depuis des centaines de milliers d’années. »

Des relevés effectués à l’aide d’un échosondeur multifaisceaux ont permis aux chercheurs de visualiser ce qui se trouve aujourd’hui au fond du réservoir. « On voit distinctement des arbres et des arbustes toujours debout, des ruisseaux, des plages, des paysages tels qu’ils étaient avant la mise en eau, comme si le temps s’était arrêté, constate le professeur Lajeunesse. Si nous avions les ressources, nous pourrions faire de la cartographie à haute résolution et utiliser des robots sous-marins pour étudier les habitations saisonnières que les Innus de Pessamit avaient établies sur les rives du lac Manicouagan. Nous pourrions ainsi contribuer à enrichir les connaissances sur l’héritage culturel de cette communauté. »

Les détails de cette étude viennent de paraître dans la revue Geomorphology. Les signataires de l’étude sont Léo Chassiot, Patrick Lajeunesse, François-Xavier L'Heureux-Houde et Jean-François Bernier, de l’Université Laval, et leurs collègues allemands Kai-Frederik Lenz et Catalina Gebhardt.

Photo : Le lac Manicouagan était situé du côté est du réservoir Manicouagan. La ligne blanche en délimite les anciennes rives. Un autre grand plan d'eau, le lac Mouchalagan, se trouvait du côté ouest du réservoir. Les deux lacs sont disparus après la mise en eau du réservoir dans les années 1960, par Pierre Markuse

Source : Université Laval

Les bons coups de la Faculté dans le rapport à la communauté de l'Université Laval.

27 novembre 2023

L'Université Laval a publié à la mi-novembre son rapport annuel à la communauté. Survol de l'impulsion qui anime l'Université Laval, le Rapport à la communauté 2022-2023 renferme plus d'une cinquantaine d'histoires et de projets porteurs. Ce rapport témoigne de la vitalité de l'Université et met la lumière sur des personnes engagées à relever des défis et à préparer l'avenir.

La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique fait partie de ces histoires inspirantes. En voici quelques-unes:

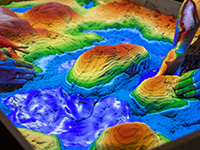

Expérience d'apprentissage sensorielle en 3D

Sylvie Daniel et Willian Ney Cassol, professeurs au Département des sciences géomatiques, ont récemment mis en place un nouveau laboratoire expérientiel (labEx), qui a pour objet d’intérêt la REPrésentation 3D et la PERception 3D dans les environnements physiques d’où son nom de laboratoire REPER 3D.

La mise en place du laboratoire est motivée par plusieurs objectifs liés à la formation, à la recherche et à l’innovation, à l’expérience étudiante, à la visibilité et au dynamisme du Département. Ceci montre encore la volonté de l’UL d’utiliser des moyens innovants pour la formation de nos étudiantes et étudiants mais aussi pour la recherche. Le labEx REPER 3D s’appuiera sur une maquette d’un environnement urbain miniaturisé personnalisable (ex. plateaux modulaires incluant des routes, intersections, panneaux de signalisation, feux de signalisation, …) et peu coûteuse, qui sera complétée par des petits drones et de nouveaux capteurs imageurs permettant de proposer des expériences d'apprentissage de pointe et de mener des recherches en perception et représentation 3D sous l’angle de l’intégration de capteurs, la télédétection, la photogrammétrie, l’intelligence artificielle, la modélisation 3D et de la visualisation 3D. La maquette urbaine, les drones et capteurs miniaturisés permettront de créer un contexte de formation et de recherche qui expose aux conditions du monde réel (bruits, variabilité, informations partielles, …) tout en préservant le contrôle des environnements.

Nouveau Consortium de recherche sur les panneaux composites à base de bois

La création du nouveau Consortium de recherche sur les panneaux composites à base de bois (Corepan-bois) permettra la valorisation des résidus de bois, l’optimisation des procédés de fabrication des panneaux et le développement de nouveaux produits. Les chercheurs identifieront de nouvelles sources durables d’approvisionnement en fibres issues de la biomasse forestière, urbaine et agricole. Ils développeront aussi de nouveaux adhésifs biosourcés ou issus de résidus de procédés de transformation industriels. Ce consortium montre bien l’ouverture de l’Université Laval et sa capacité à travailler en collaboration car il regroupe deux universités, un centre collégial de transfert de technologie, un organisme de recherche et de développement privé à but non lucratif et quatre fabricants de panneaux composites.

L’industrie canadienne de panneaux occupe le quatrième rang mondial et c’est un domaine très concurrentiel où il faut constamment innover pour rester dans la course. L’industrie québécoise est la plus productive au Canada dans ce domaine. La mission de recherche de l’Université Laval est très importante afin d’aider à varier les sources de matière première, améliorer la productivité mais aussi par l’enseignement afin de fournir du personnel hautement qualifié à cette industrie. Ceci montre son rôle de leader en matière de recherche en génie du bois et des matériaux biosourcés.

Lisez l'article et visionnez le lancement

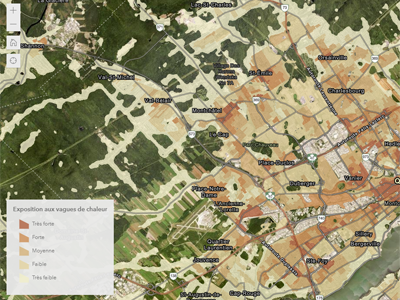

Nouvelle carte interactive de la vulnérabilité de la population canadienne aux vagues de chaleur accablante

Une équipe du Département de géographie a produit une toute première carte interactive web, à l’échelle du Canada, de la vulnérabilité et de l’exposition de la population aux vagues de chaleur accablante. Cet outil est disponible tant pour le grand public que pour les professionnels et les décideurs dans le domaine de l’aménagement, de l’urbanisme et de la santé publique. Ce projet montre comment l’expertise de l’Université Laval peut servir à la grandeur du Canada face aux enjeux des changements climatiques en fournissant des outils permettant de mieux cibler les zones à risque face à la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur mettant une pression sur la santé de la population. La chaleur accablante tue plus de personnes chaque année au pays que tout autre événement météorologique.

Les autorités locales, régionales et provinciales ont à faire face aux conséquences sanitaires, sociales et économiques engendrées par les changements climatiques. Grâce à l’information mise à leur disposition par le biais de la cartographie interactive, elles seront en mesure d’intervenir afin de réduire les effets sanitaires sur le bien-être de la population que pourraient causer ces vagues de chaleur et de réagir plus adéquatement lorsque ces aléas surviendront.

Consultez l'article et la carte interactive

Promouvoir la mobilité active

Claude Durocher et Guy Labrecque sont à l'origine du groupe Mobilité active ULaval. La raison d'être de Mobilité active ULaval est de créer une communauté de pratiques qui permettra de regrouper les membres de la communauté universitaire qui se transportent en tout ou en partie de façon active ainsi que les personnes qui passent de façon active par des lieux de notre université.

Les objectifs prioritaires sont de démontrer que se déplacer de façon active est le fun, facile et populaire, créer un lieu d’échanges sur le déplacement actif pour en faciliter la pratique et servir de canal de communication entre les adeptes du déplacement actif et les instances universitaires.

BMO et l’Université Laval s’unissent afin de créer un programme universitaire pour les jeunes leaders autochtones

15 novembre 2023

En partenariat avec l’Université Laval, BMO a annoncé aujourd’hui le lancement du programme BMO – Jeunes leaders autochtones, une initiative qui permet de soutenir les étudiantes et les étudiants en foresterie grâce à la remise de bourses, que ce soit pour des stages, la réalisation de projets spécifiques avec la communauté ou une expérience comme personne mentorée.

Dirigé par Jean-Michel Beaudoin, professeur au département des sciences du bois et de la forêt, et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, le programme procurera également aux étudiantes et aux étudiants en foresterie un meilleur accès à des ressources éducatives et à divers partenariats afin de les aider à réaliser des progrès professionnels et universitaires. Le programme sera rendu possible grâce à un don de 500 000 $ de BMO.

« Depuis plus de 30 ans, BMO a noué des relations solides et apporté un soutien constant à 270 communautés autochtones, a déclaré Grégoire Baillargeon, président, BMO, Québec. Le programme BMO – Jeunes leaders autochtones soutient le progrès de la relève entrepreneuriale autochtone tout en permettant le développement, l’accès à des ressources éducatives, à du mentorat et à la croissance d’un réseau d’affaires qui favorisent une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. »

Des nouveaux horizons sans obstacle

En phase avec la raison d’être de BMO, qui est d’avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, le programme BMO – Jeunes leaders autochtones favorisera :

- l’éclosion du potentiel des étudiantes et des étudiants autochtones, offrant aux communautés autochtones un accès spécialisé à des experts forestiers hautement qualifiés;

- le développement d’une nouvelle génération de leaders autochtones;

- l’augmentation significative des possibilités pour les jeunes autochtones de progresser grâce à des occasions de carrière qui les mènent à la réussite dans les affaires et les aident au bout du compte à devenir des dirigeants prospères;

- l’amélioration des revenus et des conditions de vie des personnes, des familles et des communautés autochtones;

- la durabilité dans les pratiques forestières et la santé des écosystèmes forestiers qui sont au cœur des modes de vie des Autochtones;

- le développement du savoir-faire autochtone pour renforcer les capacités des organisations du secteur forestier à travailler sur des projets où la présence autochtone exige de nouvelles approches.

« BMO et l’Université Laval partagent la volonté de mettre en valeur la voix, la légitimité et les compétences des jeunes leaders issus des Premières Nations. Ce programme expérientiel distinctif renforcera le développement de compétences en foresterie et leur esprit entrepreneurial. Il favorisera également leur insertion professionnelle et les positionnera en tant qu’expertes et experts sur le territoire forestier », affirme la rectrice de l’Université Laval, Mme Sophie d’Amours.

BMO s’engage auprès des clients, des collègues et des collectivités autochtones en s’appuyant sur trois piliers – l’éducation, l’emploi et l’autonomisation économique – qui reposent sur une plateforme d’inclusion pour tous. Notre engagement à progresser vers une société inclusive sans obstacles et à soutenir le progrès socioéconomique des communautés autochtones comprend les éléments suivants :

- en septembre 2023, BMO lance le programme de prêt BMO pour les entrepreneurs autochtones, qui offre aux propriétaires d’entreprises autochtones un meilleur accès à des fonds de roulement, à des ressources éducatives et à des partenariats professionnels pour lancer, développer et accélérer leurs entreprises;

- pour soutenir les entreprises autochtones, BMO a augmenté le niveau d’achat de biens et de services auprès de partenaires autochtones – dépassant en 2022 son engagement de verser 10 millions de dollars par an auprès d’entreprises autochtones d’ici 2023;

- l’engagement de BMO à mobiliser 300 milliards de dollars en financement durable d’ici 2025 inclut des prêts aux entreprises et communautés autochtones dans la structuration du programme d’obligations durables de la Banque;

- pour avoir fait progresser les intérêts et le développement économique des Autochtones, BMO a reçu sept fois de suite la certification Or du programme de Relations progressistes avec les Autochtones (RPA). Ce programme est administré par le Conseil canadien pour l’entreprise autochtone (CCEA).

Pour en savoir plus sur l’engagement de BMO à soutenir les communautés autochtones, consultez le site www.bmo.engagements-autochtones.

Engagement de BMO envers les communautés autochtones

Depuis plus de trente ans, les Services bancaires aux Autochtones de BMO collaborent avec les communautés autochtones pour favoriser leur autodétermination économique. Par l’entremise d’un réseau de succursales et de bureaux de services bancaires aux entreprises situés à l’intérieur et à l’extérieur des réserves, BMO offre des produits et services financiers, y compris du financement pour le logement et la rénovation, des services de fiducie, des solutions de gestion de placements et du financement à long terme pour le développement des infrastructures et le développement économique dans les réserves. De plus, BMO a établi un partenariat avec l’Université des Premières Nations du Canada pour créer Nisitohtamowin – Une introduction à la compréhension des perspectives autochtones au Canada, un cours d’apprentissage en ligne mis gratuitement à la disposition de tous.

Pour plus d’informations sur la façon dont BMO travaille avec les communautés autochtones au Canada, cliquez ici ou visionnez le Rapport annuel sur les partenariats et les progrès en matière autochtone de BMO.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d’actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d’employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d’affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d’être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s’engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

À propos de l’Université Laval

Facebook | Twitter | LinkedIn

Relations avec les médias :

Marie-Catherine Noël, Montréal, Mariecatherine.noel@bmo.com, 514-715-7327

Université Laval, Québec, medias@ulaval.ca, 418-656-3355

Source :

Relations publiques et protocole

Université Laval

418 656-3355

medias@ulaval.ca

Journée SIG Université Laval - 17 novembre!

12 novembre 2023

Soyez des nôtres pour cette 11e édition de la Journée SIG Université Laval qui aura lieu le vendredi 17 novembre dès 12 à la salle Le Cercle du Pavillon Desjardins. À l’image des éditions précédentes, l’événement propose encore une fois une variété d’activités ayant pour but de démystifier les données géospatiales et leurs applications.

Conférences

Cette édition propose trois conférences, dont une grand public présentée par Martin Coulombe de OSEDEA sur l'utilisation de robots Spot pour la collecte de données!

Concours cartographique

Admirez les projets cartographiques réalisés par des étudiantes et étudiants du Cégep Limoilou et de l’Université Laval et votez pour votre coup de cœur

Stations d’expérimentation

Plusieurs stations d’expériences géospatiales vous permettront de découvrir des technologies et des applications géospatiales fascinantes.

Capsules techno

Du 13 au 17 novembre, une courte capsule techno sera mise en ligne quotidiennement sur le site Web de l'événement.

Tous les détails à : Journée SIG Université Laval.

C'est un rendez-vous! Événement gratuit et ouvert à toutes et tous!

Concours cartographique La preuve par la carte

11 novembre 2023

Pour cette 7e édition du concours cartographique de la Journée SIG Université Laval, les étudiantes et étudiants de l’Université Laval aux trois cycles et du Cégep Limoilou sont invités à présenter leur plus belle carte réalisée durant leurs études, leur travail ou leurs projets personnels. Les cartes reçues seront affichées sur le site Web de l’événement è partir du jeudi 16 novembre 2023. Le public sera invité à voter pour son œuvre coup de cœur. Plusieurs prix seront remis aux participants.

Trois catégories sont proposées : « point de vue de cartographe », « point de vue d’artiste » et « carte dynamique (Web) ».

Les cartes, en format image numérique (avec lien Web dans le cas des cartes dynamiques), devront être reçues au plus tard le jeudi 16 novembre 2023 à midi, à cette adresse : journeesig@scg.ulaval.ca. Dans votre courriel, précisez les informations suivantes : votre nom, prénom, affiliation (ULaval ou Cégep Limoilou), programme d’études, le titre de la carte, la catégorie du concours, le contexte dans lequel elle a été réalisée et ce qu’elle permet d’analyser ou de mettre en lumière!

Tous les détails à : Concours La preuve par la carte.

Pour toute question : journeesig@scg.ulaval.ca

ASTM International honore Alexander Salenikovich avec son prix annuel le plus prestigieux

10 novembre 2023

ASTM International a décerné son prix annuel le plus éminent, le Prix du Mérite 2023, à Alexander Salenikovich pour ses contributions au comité du bois de l'ASTM.

Ce prix prestigieux, qui s'accompagne du titre de Fellow, représente la plus haute distinction de l'ASTM pour un service distingué et une participation exceptionnelle aux activités des comités internationaux de l'ASTM. Expert de premier plan dans la communauté de l'ingénierie du bois, M. Salenikovich a été reconnu pour son travail prolifique dans les codes et normes, ses recherches respectées et son dévouement à faire progresser les objectifs du comité.

Membre d'ASTM International depuis 2001, Alexander Salenikovich avait déjà été honoré par le comité avec le Prix de l'appréciation (2007) et le Prix du président sortant (2021).

Actuellement professeur en génie du bois au Département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval, où il travaille depuis 2003, il a obtenu son doctorat en foresterie et produits forestiers à la Virginia Polytechnic Institute and State University (Blacksburg, Virginie) en 2000.

À propos d'ASTM International

L'ASTM, en tant qu'organisme de normalisation, élabore et édite des normes techniques couvrant divers domaines tels que les matériaux, les produits, les systèmes et les services. Actuellement, ASTM International compte plus de douze mille normes répertoriées dans son catalogue. Ces normes jouent un rôle essentiel dans la fabrication et la commercialisation des produits, visant à garantir la fiabilité des produits et la sécurité des consommateurs, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Auparavant connu sous le nom d'American Society for Testing and Materials, cet organisme s'engage à promouvoir des normes de qualité pour soutenir la confiance des consommateurs.

Source : ASTM

Nancy Gélinas, doyenne de la Faculté reçoit la Distinction Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière.

09 novembre 2023

L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a décerné la Distinction Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière à Nancy Gélinas, doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval. Cette distinction est remise à une personne extérieure à la profession dont les actions auront fait progresser la cause forestière et contribué à l’avancement et au rayonnement de la profession.

Durant ses études supérieures, Nancy Gélinas a embrassé la foresterie avec une détermination qui n’a eu d’égale que sa persévérance. Quelques trente années plus tard, sa contribution au rayonnement de la foresterie et de la profession, à l’avancement de la cause forestière et son implication à différents niveaux dans plusieurs comités sont indéniables.

Premièrement, elle a marqué l’histoire de la foresterie en devenant la première femme doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique en plus de 110 ans d’histoire. Nancy Gélinas est professeure-chercheuse en économie forestière. Formée à l’Université Laval, dans trois facultés différentes, elle présente un parcours pluridisciplinaire alliant les mathématiques, l’économie et les sciences forestières. Arrivée à titre de professeure à l’Université Laval en 2004, elle avait amorcé sa carrière à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston en 1997. Avant sa nomination à titre de doyenne, elle a été vice-doyenne aux études durant quatre ans. Les aspects sociaux, économiques et de gouvernance occupent une place importante dans ses projets de recherche, où la participation des acteurs dans un contexte multiressources domine. Elle a participé activement à la formation des futures ingénieures forestières et ingénieurs forestiers au fil du temps autant par l’enseignement en économie forestière, en foresterie internationale, en communication ou en marketing des produits forestiers. Elle a aussi supervisé plusieurs étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat.

Elle est constamment ouverte à animer différents colloques ou congrès en lien avec la foresterie. De plus, sa porte est toujours ouverte pour discuter avec la communauté étudiante de la Faculté ainsi qu’avec le personnel ou les gens du milieu. Que ça soit lors de la Semaine des sciences forestières, les 100 ans de l’OIFQ ou des colloques et congrès, elle contribue avec enthousiasme à différents événements.

Elle a également accepté de présider la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards. Un défi de taille sur un enjeu très controversé. Elle a relevé ce mandat avec toute son énergie, son professionnalisme et son intégrité. En 2015, elle a également co-présidé la consultation sur l’évaluation de l'impact social et économique de la mise en oeuvre des exigences du Forest Stewardship Council sur le territoire de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean. En 2022, elle a été co-organisatrice en chef du 5e Congrès mondial d’agroforesterie qui a eu lieu à Québec et qui a accueilli en présentiel et en virtuel près de 800 personnes de tous les continents. Elle a d’ailleurs remporté le concours de soutien à l’organisation de congrès internationaux qui visent à souligner des chercheurs et chercheuses qui s’investissent dans l’organisation de congrès scientifiques et qui génèrent des retombées économiques appréciables et qui contribue au rayonnement de la communauté.

Ces nombreuses contributions à la recherche en foresterie et sa participation à plusieurs publications dans le domaine de l’économie et la politique forestière sont également à souligner. Elle s’implique dans plusieurs comités ou associations et elle est notamment secrétaire-trésorière de la Société d’histoire forestière du Québec et membre du conseil d’administration du Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO).

Cette distinction vient souligner sa grande contribution au rayonnement de la foresterie et de la profession d’ingénieures forestières et d’ingénieurs forestiers.

Lancement d’un nouveau livre sur l’expédition AKOR

08 novembre 2023

C’est le 7 novembre 2023 que s’est tenu le lancement du nouveau livre « 234 jours – La première traversée nord-sud du Canada ». Cet ouvrage est le récit de voyage de Guillaume Moreau, professeur au Département des sciences du bois et de la forêt et de son coéquipier Nicolas Roulx, qui ont tous deux traversé 7 600 kilomètres du nord au sud du Canada en canot, en ski et en vélo, et ce, dans des conditions souvent extrêmes.

Également capté par vidéo, ce périple a permis la production du documentaire « Canada Vertical » qui a été sélectionné comme finaliste au Banff Mountain Film Festival.

Découvrez le récit numérique de leur aventure produit par Radio-Canada

Résumé du livre

Échapper aux ours polaires et aux bœufs musqués, tolérer les blessures, survivre à l’isolement. Avancer… Continuer à avancer.

Les Québécois Nicolas Roulx et Guillaume Moreau ont traversé le Canada du nord au sud en canot, ski et vélo. 234 jours, près de 8 mois, c’est le temps qu’ils ont mis pour parcourir les 7 600 kilomètres, un exploit qui n’avait encore jamais été réalisé auparavant. 234 jours est le récit de cette expédition hors norme qui se lit comme un haletant roman d’aventures où l’on découvre que les pires obstacles ne sont pas ceux que l’on croit. Un périple qui se veut aussi une ode à l’immensité, à la beauté du territoire et à ceux et celles qui l’occupent depuis des millénaires.

Du ski de fond et de la raquette cet automne à la Forêt Montmorency

27 octobre 2023

L'Université Laval est heureuse d’annoncer que la pratique du ski de fond et de la raquette sera possible à la Forêt Montmorency dès la première neige, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023.

Lors du forum public de la Forêt Montmorency, organisé par la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) en novembre dernier, certaines personnes présentes avaient exprimé le souhait d’une poursuite des activités de ski de fond sur ce territoire forestier. En réponse à ce désir, la FFGG s’était engagée à créer un comité de travail spécifiquement sur l’offre de ski de fond pour 2023-2024. Les travaux de préparation de la saison à venir ont été faits suite aux recommandations de ce comité.

Un troisième projet pilote se mettra donc en branle dans les prochaines semaines, soit dès que la neige sera en quantité suffisante. Ce projet permettra d’obtenir des informations importantes afin de définir un modèle d’affaires en vue d’une offre future d’activités récréotouristiques à la Forêt Montmorency. Une entente signée aujourd’hui octroi le mandat d’opération des pistes pour la pratique du ski de fond et de la raquette aux Services nordiques Bilodeau.

La doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique se réjouit de cette situation. « Nous avons entendu la population et respecté notre engagement de trouver une solution afin d’offrir à la population la possibilité de profiter d’une saison de ski précoce à la Forêt grâce à des conditions de neige habituellement exceptionnelles en début de saison. »

La Forêt Montmorency est une forêt d’enseignement et de recherche au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, dont l’existence permet de favoriser l’enseignement pratique et la recherche appliquée en foresterie et en aménagement durable des forêts. Riche de son expérience de plus de 50 ans, faisant d’elle la plus vieille forêt d’enseignement et de recherche au Québec, la Forêt Montmorency constitue notamment le lieu de formation privilégié pour la relève en ingénierie forestière de l’Université Laval.

Source :

Relations publiques et protocole

Direction des communications

Université Laval

418 656-3355

medias@ulaval.ca

Crédit photo : Julie Moffet

Nouvelle Chaire de recherche en études indopacifique à l’Université Laval

05 octobre 2023

L’Université Laval et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec sont fiers d’annoncer la création de la Chaire de recherche en partenariat en études indopacifiques. Dans un contexte où l’Asie est devenue un pôle incontournable de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale, son influence se fait sentir sur tous les grands enjeux planétaires. La mise en place de cette chaire est donc résolument d’actualité.

La direction de la Chaire est confiée au professeur titulaire du Département de géographie à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval et directeur du Conseil québécois d’études géopolitiques, Frédéric Lasserre. Celui-ci a consacré principalement ses projets de recherche à la géopolitique et la géoéconomie en Asie. Il poursuivra ses travaux en ce sens en tant que titulaire de la Chaire en fédérant la recherche sur la région indopacifique dans une perspective pluridisciplinaire.

Le titulaire de la Chaire, Frédéric Lasserre explique que « la Chaire de recherche en partenariat en études indopacifiques facilitera, pour les géopolitologues, le développement d’une compréhension plus globale et plus large des questions relatives à la région indopacifique. La Chaire constituera un lieu de croisement, un carrefour des connaissances en la matière. Elle contribuera ainsi à mieux faire comprendre les enjeux géopolitiques asiatiques et leurs composantes extragéopolitiques à l’ensemble de la communauté d’expertes et d’experts du domaine et du grand public. »

Au cœur du Carrefour international Brian-Mulroney

Le Carrefour international Brian-Mulroney aspire à devenir le pôle d’excellence francophone en enseignement et en recherche pluridisciplinaires sur les défis internationaux. Ce projet permettra de répondre à des enjeux d’intérêt pour le Québec et le Canada. L’Université Laval, véritable université d’impact, contribuera ainsi de façon significative à accroître la place du Québec et de la francophonie canadienne à l’international. La création de cette chaire s’inscrit en ligne avec cet objectif.

« La création de la chaire de recherche répond directement à la volonté de l’Université Laval d’augmenter son impact international. Multiplier les alliances influentes et stratégiques comme nous le faisons aujourd’hui est la clé du succès. La nomination de Frédéric Lasserre à titre de titulaire de la Chaire de recherche en partenariat en études indopacifiques est un exemple renouvelé de l’intérêt et du dévouement du corps professoral de l’Université Laval pour la recherche consacrée aux enjeux globaux du monde contemporain », a souligné le vice-recteur adjoint aux services à la recherche, à la création et à l'innovation par intérim à l'Université Laval, Frédéric Picard.

L’engagement du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, partenaire incontournable et privilégié, à la hauteur de 1M$ pour les cinq ans d’activité prévus de la Chaire s’inscrit dans sa contribution majeure au projet de Carrefour international Brian-Mulroney à la hauteur de 27,75 M$.

« Le monde subi d’importants changements. De nouveaux centres géopolitiques émergent ce qui amène des occasions pour le Québec d’accroître et de diversifier ses liens à l’échelle internationale. Les travaux de cette chaire sauront assurément nous donner un éclairage fort instructif sur cette région », a déclaré la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron.

L’annonce publique de la Chaire s’inscrit dans la programmation du colloque Réalités plurielles de l’indopacifique qui se déroule les 5 et 6 octobre à l’Université Laval.

Source : Relations médias de l'Université Laval

Une première cohorte a terminé sa formation

30 septembre 2023

Un article d’ULaval nouvelles

Du 21 au 25 août, 24 personnes se sont réunies au Mushuau-nipi, un site ancestral autochtone situé sur la rivière George, au cœur de la toundra, à 250 kilomètres au nord-est de Schefferville. C’est en ce lieu hautement symbolique que 18 hommes et femmes issus des premiers peuples, la plupart des étudiantes et des étudiants innus, ont reçu leur certification de l’Université Laval après avoir suivi la nouvelle formation de gardien.nes de territoire pendant les sessions d’hiver et d’été 2023.

«À l’intérieur d’une grande tente traditionnelle innue, les participants se sont vu remettre un médaillon perlé confectionné par l’aînée Doris Bossum de Mashteuiatsh et une écharpe de graduation de l’Université Laval réalisée par Kanessa Michel, qui est étudiante en design graphique», explique la professeure du Département de géographie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine et tourisme autochtones, Caroline Desbiens. «On avait donc deux symboliques: l’autochtone et l’universitaire, poursuit-elle. La cérémonie voulait reconnaître l’effort des jeunes participants, leur persévérance. Ce fut vraiment un grand moment pour tous.»

Ce programme a vu le jour grâce au partenariat signé en 2022 entre l’Université et la Fondation Mastercard. Cette collaboration se traduit par une contribution financière de 15 millions de dollars étalée sur cinq ans.

«Le programme a suscité un grand intérêt, il y a eu un réel engouement, affirme la professeure. L’information a beaucoup circulé dans les réseaux sociaux autochtones. On avait de très bons candidats représentant une assez belle diversité, notamment quatre étudiants déjà inscrits à différents programmes d’études à l’Université Laval.»

Des personnes aînées et des femmes

La certification Gardien.nes de territoire vise à former des agents de protection autochtones aptes à intervenir sur les terres, les eaux et les ressources de leur territoire ancestral. Il s’agit du tout premier programme francophone du genre au Canada. Cette initiative de l’Université Laval a nécessité la collaboration étroite de personnes aînées autochtones du Québec et de représentants du réseau canadien des gardiens autochtones du territoire.

La formation comprenait trois blocs de cours donnés à distance par visioconférence entre l’hiver et l’été. Chacun des blocs était suivi d’un séjour en territoire. Les participants ont reçu notamment une introduction à l’éthique de la terre. Ils ont aussi acquis des savoirs pratiques pour la protection du territoire, comme la cartographie ou encore la surveillance environnementale. Le premier séjour s’est déroulé au mois de mars au site innu Kanapeut dans le Nitanissan de Pessamit, sur la Côte-Nord. Le deuxième a eu lieu en mai au camp Mistawak, dans le territoire des Abitibiwinni de Pikogan (Eeyou Istchee Baie-James). Le troisième et dernier séjour s’est passé au Mushuau-nipi, pour la cérémonie de graduation.

La cohorte comprenait un nombre presque égal d’hommes et de femmes, avec une légère majorité pour celles-ci. Diverses personnes aînées ont accompagné les apprenants lors des séjours en territoire, y compris en août dernier au Mushuau-nipi. Les formateurs autochtones, eux-mêmes gardiens de territoire ou leaders, ont été favorisés. Les professeures Caroline Desbiens et Allison Bain, celle-ci du Département des sciences historiques, ont également participé aux enseignements à distance et en territoire.

La professeure Desbiens insiste sur le fait que la formation accorde la priorité aux savoirs et expertises autochtones, dont ceux des personnes aînées et des femmes. «La place des femmes dans les sociétés autochtones est fondamentale, soutient-elle. C’est le respect de la vie, l’égalité et le respect de toutes les formes de savoirs. La formation reconnaît le travail des mains des femmes au même titre que celui des hommes pour le maintien de la santé des territoires.»

Selon elle, on a souvent tendance à privilégier les connaissances des chasseurs de gros gibier, «la grosse chasse», ainsi que la foresterie. «Or, poursuit-elle, les cultures autochtones conçoivent que tout est interdépendant. Il faut donc considérer ce qui est plus micro: les plantes, la confection des objets du quotidien. Souvent, ces choses sont passées sous silence, même si elles sont le liant de la vie sociale. Elles représentent un apport transversal à l’équilibre de la communauté.»

Durant les séjours en territoire, l’activité traditionnelle du perlage a été au centre des rencontres. Les protocoles de respect des animaux ont également été enseignés.

Une vision ambitieuse

«La vision derrière le programme est ambitieuse, souligne la professeure. Grâce aux gardiens de territoire, les communautés autochtones pourront renforcer l’ancrage à leur cultures respectives, elles pourront créer davantage d’aires protégées et de conservation autochtones. La transmission des savoirs ainsi que les partenariats avec la société allochtone s’en trouveront renforcés.»

La certification universitaire est une formation de perfectionnement qui permet à l’apprenant de contribuer à l’avancement de ses savoirs et de sa carrière. Elle conduit à l’obtention d’unités d’éducation continue. En cela, elle est différente du certificat, qui est un programme crédité de premier cycle totalisant 30 crédits.

«Nous avons choisi le modèle de la certification, car nous voulions deux choses: pas de barrières à l’admission pour les personnes autochtones et une formation courte très adaptable aux exigences, aux priorités et aux besoins de leur milieu», explique-t-elle.

À terme, un programme plus développé pourra donner accès à des crédits universitaires. Les professeurs de l’Université Laval seront de plus en plus appelés à participer à la formation. «Dès l’an prochain, poursuit-elle, le programme, qui est présentement coordonné par la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, sera appelé à s’élargir puisqu’il s’ouvrira à une nouvelle faculté. On prévoit y intégrer une nouvelle composante, l’archéologie. Le nom de la formation sera changé en celui de Gardien.nes du territoire afin d’adopter la terminologie du réseau canadien, qui a été lancé officiellement en décembre 2022.»

Les forêts québécoises en mal de diversification

29 septembre 2023

Les feux plus intenses et plus fréquents ne sont que l’un des nombreux périls qui menacent nos forêts, affectées par les changements climatiques et l’augmentation des échanges internationaux. Leur résilience passe par une nouvelle approche en aménagement.

Les gigantesques incendies qui ont ravagé différentes parties du Canada cet été ont marqué l’imaginaire. En date du 29 août, plus de 15 millions d’hectares de forêt ont brûlé, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada, une superficie plus grande que le Portugal et les Pays-Bas réunis. D’après le réseau World Weather Attribution, le réchauffement climatique a rendu sept fois plus probables les conditions météo extrêmes (températures élevées, faibles taux d’humidité) qui ont favorisé la propagation de ces incendies dans l’est du pays.

En règle générale, les forêts boréales se régénèrent assez bien après un feu. Cependant, les changements climatiques pourraient mettre cette capacité à l’épreuve en causant des brasiers plus intenses et surtout plus fréquents. « Prenons l’exemple d’une forêt boréale de l’Abitibi, qui subirait deux gros feux en 20 ans, dit Olivier Villemaire-Côté, professeur adjoint au Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval. Les arbres qui ont commencé à pousser après le premier feu n’auront pas eu le temps d’arriver à leur maturité sexuelle, ce qui peut entraîner un échec de la régénération naturelle après le second feu. »

Les changements climatiques peuvent aussi augmenter la fréquence et l’intensité d’autres événements destructeurs pour les forêts, tels les grands vents et les épisodes de verglas. Par ailleurs, d’autres risques les menacent, notamment les insectes et les champignons. On a déjà vu les dommages que peuvent provoquer des insectes comme l’agrile du frêne, un coléoptère venu d’Asie, ou la maladie hollandaise de l’orme, causée par un champignon.

« On prévoit qu’entre 20 et 30 maladies ou espèces d’insectes pourraient remonter des États-Unis jusque chez nous dans les 30 prochaines années et menacer jusqu’à 40 % de nos essences d’arbre, prévient Christian Messier, professeur au Département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal. Donc, ce qu’on voit avec le frêne, l’orme et le hêtre n’est que le début. »

Comprendre la fonte du pergélisol pour s’y adapter

25 septembre 2023

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche: enjeux climatiques du journal Le Devoir

« Le nord du Canada s’est réchauffé et continuera de se réchauffer à un rythme plus de deux fois supérieur au rythme mondial », apprenions-nous en 2019 dans un rapport scientifique d’Environnement Canada. On peut de plus s’attendre à ce que de « grandes superficies » de pergélisol aient fondu d’ici 2050.

Dans le nord du pays, on ne se demande plus si les changements climatiques sont réels : ses effets sont visibles tous les jours, sur les infrastructures et les paysages. « On se demande surtout comment on va s’adapter », explique Pascale Roy-Léveillée, professeure au Département de géographie de l’Université Laval. La chercheuse s’est donnée pour mission de documenter cette nouvelle réalité pour permettre à ceux qui la subiront de mieux se préparer à l’avenir.

Paysage bouleversé

Le pergélisol, qui recouvre près de la moitié de la surface du Canada, contient notamment de grandes quantités de méthane, un puissant gaz à effet de serre, qui seront relâchées dans l’atmosphère en dégelant. Il soutient aussi les infrastructures du Nord, que ce soit les bâtiments ou les voies de transport, comme les routes et les chemins de fer. « Au tournant du XXe siècle, quand on a construit les voies ferroviaires, on croyait que le pergélisol était aussi solide que le roc », rappelle Pascale Roy-Léveillée.

Plus tout à fait. Déjà, la fonte de ce sol gelé mène à l’affaissement de certaines surfaces et bouleverse les paysages. La toundra, habituellement tapissée de mousses et de lichen, se recouvre lentement d’arbres et d’arbustes, enhardis par le dégel du sol qui leur permet d’y plonger des racines profondes. « Les gens s’enfargent dedans », constate la chercheuse. Cette nouvelle végétation devient aussi un obstacle pour les déplacements en motoneige.

Au-delà de la végétation, c’est tout le paysage qui se modifie, parfois abruptement. Un exemple concret : les lacs. « On peut voir que les lacs grandissent, ce qui est un phénomène tout à fait normal, mais qui est accéléré aujourd’hui », raconte celle qui est aussi titulaire de la Chaire de recherche en partenariat sur le pergélisol au Nunavik, dont les activités s’inscrivent dans le programme Sentinelle Nord. « Une fois trop plein, le lac va attraper une rivière ou un dénivelé et se videra subitement, en moins de 48 ou 72 heures. » Résultat : les locaux habitués de pêcher dans le plan d’eau arriveront, leur canne à la main, pour trouver une dépression asséchée.

Pour une population qui dépend de la chasse, de la pêche et de la cueillette pour la vaste majorité de son alimentation, un tel changement peut être désastreux.

Infrastructures instables

Les infrastructures locales souffrent aussi de la soudaine malléabilité du pergélisol. Pour prévenir les catastrophes, Pascale Roy-Léveillée et ses collègues sont allés mesurer les sols sur lesquels reposent les bâtiments des localités du Nunavik. Sont-ils composés de glace ou de roc ? La prochaine étape sera de décider quoi faire avec les bâtisses les plus à risque. « Au Nunavut, on prévoit des constructions sur pieux », indique la chercheuse, qui estime que ce type d’installation se multipliera au nord du 55e parallèle.

Des voies de transport essentielles, comme le chemin de fer de la baie d’Hudson, qui relie le nord et le sud du Manitoba, sont aussi menacées par le sol instable. Pascale Roy-Léveillée participe justement à un projet, en collaboration avec des géomorphologues, des géocryologues et des ingénieurs, qui permettra de documenter le pergélisol tout au long des rails et de dresser un portrait des risques actuels et futurs.

Soutenir l’adaptation

« Nous, dans le Sud, on se demande souvent quels sont les effets du réchauffement sur les infrastructures dans le Nord, parce que nous sommes une population urbaine qui vit dans un milieu très bâti, relève Pascale Roy-Léveillée. Mais dans le Nord, la proportion du paysage bâti est très faible. »

Bien consciente de ses biais, la chercheuse préfère demander aux communautés du Nord quels sont leurs besoins pour décider de ses prochains sujets d’étude, plutôt que de se fier à son instinct. Quelles sont leurs préoccupations, leurs questions ? « On ne peut pas s’adapter à un risque qu’on ne comprend pas bien », résume-t-elle. Selon les demandes, elle documentera les niveaux de mercure dans les sols de la plaine d’Old Crow, connue localement comme Van Tat, au Yukon, ou le risque de glissement de terrain à Salluit, dans le Nunavik.

« Parfois, les nouvelles sont meilleures que prévu, se réjouit la professeure. C’est important de donner les bonnes nouvelles quand il y en a. Ça permet de réduire l’anxiété des gens du Nord qui font face à ces changements sur leur territoire. Parce que leur territoire, c’est eux. »

Québec verse 425 000 $ à l’Université Laval pour appuyer la réalisation de l’Atlas du Québec

21 septembre 2023

Le gouvernement du Québec annonce l’octroi d’une aide financière de 425 000 $ à l’Université Laval pour soutenir la réalisation de l’Atlas du Québec.

L’annonce a été faite par Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, en présence de Mme Pauline Marois, première ministre du Québec de 2012 à 2014, et de Mme Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval.

Dirigé par les géographes Yves Brousseau et Guy Mercier, professeurs titulaires au Département de géographie, l’Atlas du Québec sera un ouvrage de référence d’intérêt général cherchant à illustrer et à expliquer les différentes facettes de la réalité québécoise. Cet atlas portant exclusivement sur le Québec considérera l’entièreté du territoire québécois et couvrira environ 200 thèmes de la géographie du Québec.

Sous-titré « Expliquer le Québec en l’illustrant », l’atlas fera connaître le Québec par la cartographie en présentant, à travers une série de cartes commentées, une connaissance générale du territoire québécois, de ses régions, de ses écosystèmes, de sa population et des activités qui l’animent. Chacune des cartes traitera d’un aspect particulier de la réalité québécoise, autant sur les traits permanents de la géographie du Québec, que sur ses transformations historiques et ses évolutions plus récentes.

La production de l’Atlas du Québec implique un investissement de 850 000 $ sur trois ans, dont la moitié provient de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval et l’autre moitié du gouvernement du Québec. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts verse 225 000 $ tandis que le ministère de la Culture et des Communications contribue à la hauteur de 200 000 $.

« À titre de ministre responsable d’établir et de gérer la cartographie et les réseaux géodésiques officiels du Québec, je suis très fière d’appuyer le projet d’Atlas du territoire québécois et de savoir que son élaboration repose notamment sur les sources de données de référence du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Cet atlas brossera un portrait exhaustif de la géographie du Québec. Bravo! », a souligné Mme Blanchette Vézina.

Une parution prévue pour 2025

L’Atlas du Québec sera disponible en format papier d’environ 250 pages et en format numérique. Sa publication est prévue au printemps 2025, de sorte que les données tirées du recensement canadien de 2021 y seront intégrées. Il sera mis à jour périodiquement pour assurer sa pérennité.

Selon les instigateurs du projet Yves Brousseau et Guy Mercier, « L’Atlas du Québec comblera un vide, puisqu’aucun ouvrage de ce type n’a été publié depuis les années 1970. Nous pensons qu’une société mature a besoin d’un livre comme le nôtre pour se comprendre et partager ces savoirs à l’international. Le financement gouvernemental représente pour nous l’aboutissement de plusieurs années de réflexion. »

L’Atlas du Québec est produit au sein du Laboratoire de cartographie de l’Université Laval, qui est reconnu pour son expertise depuis plusieurs années. Il assure, depuis 1963, la production de cartes et de graphiques de haute qualité destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique ainsi qu’au grand public.

L'annonce publique du financement est disponible en réécoute.

Visionner

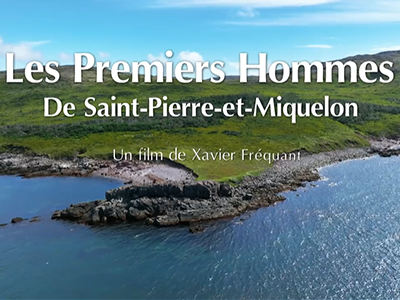

Un nouveau documentaire souligne les travaux d’une équipe de recherche en géographie

02 septembre 2023

Les Premiers Hommes de Saint-Pierre-et-Miquelon : un film documentaire de Xavier Fréquant, qui met en lumière les travaux des chercheuses et chercheurs et des étudiantes et étudiants en géographie et en archéologie de l’Université Laval, qui inclue entre autres, une intervention de la professeure Najat Bhiry.

En collaboration avec leurs collègues français, ils ont réussi à démystifier la présence paléo-inuite et amérindienne sur un archipel français, situé en Amérique du Nord. L’odyssée de ces peuples est racontée avec finesse, doigté et passion dans un cadre naturel époustouflant.

Réalisation : Xavier Fréquant

Production : Wapiti Production, avec la participation de France Télévisions

Durée : 55 min

Nos chercheuses et chercheurs reçoivent plus de 1,2M$ en subventions de recherche par le CRSNG et le CSRH

01 septembre 2023

Félicitations à six chercheuses et chercheurs de la FFGG, qui reçoivent un financement totalisant 1,2 millions de dollars du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour leurs projets de recherche!

CRSNG - Découverte

- Mathieu Bouchard reçoit 160 000$ pour son projet « Prise en compte des changements climatiques dans la planification forestière à long terme », en plus d’un montant de 12 500$ grâce au supplément Tremplin vers la découverte.

- Sylvie Daniel reçoit 210 000$ pour son projet « Innovative deep learning solutions leveraging unlabeled and multi-source annotated datasets to segment and monitor change in large scale 3D point clouds for digital twin cities. »

- Mir Abolfazl Mostafavi reçoit 210 000$ pour son projet « Leveraging senseable cities for inclusive mobility : dynamic routing in disruptive sidewalks. »

- Stéphane Roche reçoit 158 500$ pour le projet « Intelligence des environnements urbains anthropocènes – IAU. »

CRSNG – Outils et instruments de recherche

- Alain Cloutier reçoit 143 994$ pour un instrument d’analyse thermique d’adhésifs et de revêtements de haute performance pour l’industrie du bois.

CRSH - Savoir

- Danièle Bélanger reçoit 359 685$ pour le projet « The new face of migration management in Canada : digitalisation, automation and AI. »

De nouvelles infrastructures innovantes en recherche à la FFGG

01 septembre 2023

Bravo aux professeures et professeurs Janani Sivarajah, Ilga Porth, Louis Bernier, Pascale Roy-Léveillée, Émilie Saulnier-Talbot et Dermot Antoniades, ainsi que leurs équipes respectives, qui sont récipiendaires de financement qui contribuera à l'avancement de la recherche!

Les professeures Janani Sivarajah et Ilga Porth, et le professeur Louis Bernier, de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, reçoivent un financement de 291 388 $ pour la création du Laboratoire d'adaptation et de résilience au climat des forêts urbaines. Premier du genre dans un climat nordique comme celui de Québec, ce laboratoire facilitera les collaborations à l’échelle locale et nationale. Les équipements de pointe permettront de créer des systèmes socioécologiques urbains adaptatifs, résilients et fonctionnels, et de développer des outils de gestion des arbres et des sols urbains. « Il s'agit d'une occasion unique de faire progresser les connaissances en matière de foresterie urbaine, à un moment où la recherche et les ressources sont nécessaires pour lutter contre les conséquences des changements climatiques », souligne Janani Sivarajah.

L’équipe de Pascale Roy-Léveillée, professeure à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, se voit octroyer 186 614 $ pour étudier les dynamiques géomorphologiques des plaines pergélisolées en dégradation et les rétroactions environnementales. La moitié du Canada comporte des zones pergélisolées et leur dégel présente des risques pour les infrastructures nordiques et accélère les changements environnementaux dans les territoires où les communautés chassent et pêchent. Les fonds serviront à l'achat d'un système aéroporté d’acquisition d’images géoréférencées combiné à un module amélioré d’imagerie souterraine pour l’étude des substrats pergélisolés. « Le financement permettra de développer une approche polyvalente et moderne pour cartographier la vulnérabilité au dégel du pergélisol dans les milieux construits et naturels, entre autres pour faciliter la gestion d'une infrastructure vitale pour les collectivités et l'industrie du Nord », souligne Pascale Roy-Léveillée.

La professeure Émilie Saulnier-Talbot et le professeur Dermot Antoniades, de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, reçoivent 174 426 $ pour le déploiement d’une infrastructure de chromatographie liquide de haute performance. L’appareil permettra d’analyser les pigments algaux et bactériens dans l’eau et ses sédiments pour déterminer la présence et l’abondance de différents groupes, comme les cyanobactéries. Une meilleure compréhension de la dynamique temporelle et spatiale guidera les gestionnaires dans la conservation des ressources aquatiques. « Grâce à cette subvention, nos équipes seront en mesure de mieux comprendre la nature et l’ampleur des changements s’opérant dans les écosystèmes aquatiques canadiens dans le contexte des bouleversements climatiques actuels », indique Émilie Saulnier-Talbot.

La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique félicite ces équipes, qui contribuent activement à l’avancement des connaissances et au rayonnement de la recherche!

Source : Près de 7 M$ pour l’ajout d’infrastructures innovantes en recherche à l’Université Laval (ulaval.ca)

Départ à la retraite du professeur Louis Bernier

31 août 2023

Louis Bernier prend une retraite bien méritée après plus de 32 années à occuper le poste de professeur à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique! S’étant joint au Département des sciences du bois et de la forêt comme professeur adjoint le 31 décembre 1990, Louis a développé une expertise en champignons, pathologie forestière, santé des forêts et mycologie, sujets qu’il enseignait avec passion.

Professeur Bernier est détenteur d’un baccalauréat en génie forestier de l’Université Laval, d’une maîtrise en sciences forestières et d’un doctorat en pathologie forestière de l’Université de Toronto, ainsi que de deux postdoctorats en biologie moléculaire des champignons et en génétique microbienne de l’Université Laval.

Séduit par le « côté obscur » des champignons, il s’est penché dans sa carrière sur des espèces particulières qui ont décimé des populations d’ormes en Europe et en Amérique du Nord. Ses découvertes lui ont permis d’approfondir les rudiments de la génétique des champignons. Il a ensuite mis l’expertise développée à profit en mettant en place au sein du Département des sciences du bois et de la forêt un programme de recherche en pathologie forestière qui fait une place de plus en plus importante aux différents outils de la génomique.

« Louis Bernier est un passionné de la course à pied sur le campus, mais aussi de sa recherche en laboratoire. De la maladie hollandaise de l’orme qui était son cheval de bataille pour préserver nos ormes au Québec et en Amérique du Nord, il a diversifié sa recherche pour s’intéresser aussi aux champignons bénéfiques des plantes comme la culture in vitro des champignons mycorhiziennes arbusculaires et la culture des champignons ectomycorhiziens comestibles. Sa carrière en tant que chercheur et formateur a couvert les champignons ennemis et amis de plantes. Je garde un souvenir d’un bon collègue avec un sourire aux lèvres chaque fois qu’on se rencontre. » – Damase P. Khasa, professeur

« Louis Bernier est l'expert par excellence de la maladie hollandaise de l'orme et d'autres maladies vasculaires des arbres. Nous collaborons depuis 2016 dans le cadre d'un projet financé par Génome Canada sur la biosurveillance des ravageurs et des pathogènes envahissant les forêts, et ses connaissances et surtout son enthousiasme ont été une source d'inspiration non seulement pour ses étudiants et ses postdocs, mais aussi pour moi. J'ai le plaisir de continuer à collaborer avec Louis dans le cadre d'un projet nouvellement financé, ce qui n'a pu se faire que grâce à ses connaissances exceptionnelles sur le système d'étude. » - Ilga Porth, professeure

Nous tenons à remercier le professeur Bernier pour toutes ses années de collaboration au sein de notre Faculté et pour la relève qu’il a maintes fois inspirée à poursuivre dans le domaine de la mycologie et de la pathologie forestière.

Nous lui souhaitons une longue retraite riche en nouvelles expériences!

Départ à la retraite de la professeure Alison Munson

31 août 2023

C’est après 32 années de service comme professeure en aménagement écosystémique des forêts, écologie de la restauration et de l’ensauvagement et biologie forestière au Département des sciences du bois et de la forêt qu’Alison Munson prend sa retraite et quitte la grande famille FFGG le 1er septembre.

D’origine ontarienne, Alison est titulaire d’un baccalauréat en agriculture, d’un diplôme professionnel en classification écologique d’Agriculture Canada, à Guelph, d’un doctorat en biochimie des forêts, ainsi que d’un postdoctorat en biogéochimie des plantations. Experte dans les domaines de la biogéochimie forestière, de l’écologie de la restauration, Mme Munson est cotitulaire de la Chaire de recherche sur l’arbre urbain et son milieu et y gère le volet portant sur l’identification des facteurs qui influencent la survie des nouvelles plantations en milieu urbain.

«Lorsque j'ai commencé à assumer mes nouvelles fonctions de professeure adjointe et de titulaire de la chaire sur l'arbre urbain et son milieu au plein de la pandémie, la présence calme d'Alison Munson et son rôle de mentor m'ont été très utiles. Bien que je la connaisse depuis moins de deux ans, elle a été une collègue formidable qui m'a montré comment naviguer dans mon nouveau rôle. J’admire sa passion pour la recherche et l'enseignement, ainsi que sa capacité, en tant que femme scientifique, à surmonter les difficultés au cours de sa carrière universitaire.» - Janani Sivarajah, professeure

« Alison a toujours su poser un regard éclairé sur les grandes questions environnementales, démontrant une ouverture particulière pour les approches interdisciplinaires et même holistiques. Comme nouveau professeur à la faculté, elle m’a accueilli très chaleureusement dans un esprit de camaraderie et de collégialité qui représente si bien notre faculté. Je l’ai vu agir en tant que leader positive et généreuse qui sait faire bénéficier de ses acquis à l’ensemble de la collectivité. » - Jean-François Bissonnette, professeur

« Alison a été une professeure déterminée avec un grand respect pour les personnes. Elle a débuté ses recherches postdoctorales à l’Université Laval alors j’étais étudiante au doctorat avec le même directeur, M. Hank Margolis, dans le domaine de l’écophysiologie forestière. De Chibougamau à Petawawa (Ontario), et même ailleurs, Alison mettait une grande confiance auprès de tous ceux avec qui elle œuvrait. Elle a inspiré de nombreux étudiants du monde entier et maîtrisait l’art de la rédaction scientifique. Ce fut un plaisir de la connaître et de travailler en collaboration avec elle toutes ces années. » - Marie R. Coyea, responsable de travaux pratiques et de recherche en écophysiologie

Nous tenons à exprimer notre gratitude à la professeure Munson pour toutes ces années de collaboration et de dévouement à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des sciences du bois et de la forêt au sein de notre faculté. Nous lui souhaitons une bonne santé et de longues années de retraite auprès de sa famille et de ses proches.

Marie-Hélène Vandersmissen nommée vice-doyenne aux études

23 août 2023

Marie-Hélène Vandersmissen, professeure titulaire et directrice du Département de géographie de 2015 à juin 2023, occupe la fonction de vice-doyenne aux études depuis le 22 août 2023. Elle succède ainsi au professeur Yves Brousseau, qui occupait le poste depuis les 2 dernières années et demie. Nancy Gélinas, doyenne de la Faculté, a tenu à souligner l’implication et le travail de M. Brousseau, qui a débuté ses nouvelles fonctions en plein cœur d’une pandémie qui a entraîné un lot de défis inattendus qu’il a su relever avec brio.

Selon Mme Gélinas, « Mme Vandersmissen était la personne tout indiquée pour prendre la relève comme vice-doyenne. En plus de l’expérience de gestionnaire acquise à titre de directrice de département et de sa connaissance des processus entourant la gestion des études, elle possède des qualités humaines essentielles. Sensible et attentionnée, désirant offrir le meilleur service et la plus grande qualité d’enseignement à la communauté étudiante, nul doute qu’elle saura bien accompagner l’équipe de la gestion des études dans sa mission ».

Marie-Hélène Vandersmissen a complété son baccalauréat ainsi que sa maîtrise en géographie à l’Université de Sherbrooke. Après avoir obtenu son doctorat en aménagement du territoire et développement régional à l’Université Laval en 2000, elle a poursuivi ses recherches postdoctorales à l’INRS-Urbanisation, Culture et Société, avant de se joindre comme professeure au Département de géographie de l’Université Laval, en 2002. Elle a alors développé ses expertises de recherche et d’enseignement autour du milieu urbain, du transport urbain ainsi qu’en méthodes quantitatives et en analyse spatiale. Elle a de plus occupé le poste de rédactrice en chef de la revue Les Cahiers de géographie du Québec.

Nous lui souhaitons le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions!

Fonte des glaces: «on est capable de relever ces défis»

28 juillet 2023

Le 21 juillet dernier, Pascale Roy-Léveillée s'est jointe à l'émission radio "C'est encore mieux mieux l'après-midi" pour discuter de la fonte des glaces au nord du Québec.

Écoutez le segment disponible en ligne.

Les glaces des régions au nord du Québec fondent. Parmi les températures records partout dans le monde ce mois-ci, le thermomètre indiquait 34,1°C le 4 juillet à Kuujjuaq, qui était l'endroit le plus chaud au pays.

La professeure agrégée Pascale Roy-Léveillée se spécialise dans les vulnérabilités des terrains au dégel, et elle rappelle que les communautés nordiques, souvent autochtones, doivent s'adapter dès maintenant aux augmentations de température. Selon elle, des investissements sont nécessaires pour aider les populations à s'adapter aux changements climatiques. Ces dernières ont des conséquences importantes comme des glissements de terrain, ainsi que des impacts directs sur la culture de la chasse et de la pêche. « On est capable de relever ces défis, mais il faut s'y mettre », soutient Mme Roy-Léveillée.

Source: Radio-Canada

Félicitations à Stéphane Roche, nouveau directeur de l’Institut en environnement, développement et société

13 juillet 2023

La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique tient à féliciter Stéphane Roche, professeur au Département des sciences géomatique et collaborateur hors pair, pour sa nomination à titre de directeur de l’IEDS. Son expertise et sa mobilisation pour la recherche font de lui la meilleure personne pour poursuivre la mission de l’IEDS et faire rayonner ses activités.

La nomination de Stéphane Roche a été approuvée par le Comité exécutif de l’Université Laval le 29 juin dernier. M. Roche est professeur au Département des sciences géomatiques de la Faculté de foresterie, géographie et de géomatique (FFGG). Il a été directeur du Département de sciences géomatiques de 2007 à 2011, vice-doyen aux études et à la recherche de la FFGG de 2014 à 2018 et directeur de la recherche et des affaires académiques à l’Institut national de la recherche scientifique de 2018 à 2020. Au cours de l’année universitaire 2022-2023, il fut professeur invité et responsable du pôle d’études et de recherche sur les environnements urbains à l’Université de l’Ontario français.

Membre chercheur de l’Institut EDS depuis 2005, il succède à Sehl Mellouli, qui occupait le poste de directeur depuis janvier 2023. Le professeur Sehl Mellouli est également vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval.

Sur l’Institut EDS

L’Institut EDS, à titre de carrefour scientifique interdisciplinaire, offre une vitrine privilégiée de collaboration et un apport concret de la recherche à nos communautés pour une actualisation du développement durable et des Objectifs de développement durable de l’ONU. Il accompagne ses membres et chacune de ses parties prenantes en ce sens.

Source : ULaval nouvelles

Nouvelle aide financière de 600 000 $ pour soutenir la recherche sur le pergélisol au Nunavik

06 juillet 2023

La sécurité et la qualité de vie dans les villages nordiques du Nunavik sont importantes pour le gouvernement du Québec. C'est pourquoi le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce l'octroi d'une aide financière additionnelle maximale de 600 000 $ sur deux ans à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Ainsi, cette dernière pourra continuer de soutenir la Chaire de recherche en partenariat sur le pergélisol au Nunavik et les travaux qu'elle mène.

Le réchauffement climatique provoquant le dégel du pergélisol, la sécurité et la résilience des communautés du Nunavik sont déjà affectées par des dommages subis par les bâtiments et les infrastructures. La qualité de vie des personnes est également touchée en raison d'un accès restreint au territoire pour la pratique d'activités traditionnelles de chasse, de pêche et de cueillette. Les chercheurs travaillent donc en collaboration avec les communautés du Nunavik, afin que les savoirs locaux et scientifiques leur permettent de s'adapter aux impacts du réchauffement climatique sur le pergélisol. La Chaire de recherche souhaite également augmenter la résilience des communautés nordiques face aux changements environnementaux.

Ce nouvel appui du gouvernement du Québec fait suite à une aide de 900 000 $ accordée en 2021 pour la création de la Chaire de recherche et son fonctionnement pendant les trois premières années. Les sommes accordées serviront à :

- Maintenir et développer les connaissances sur le pergélisol et sa sensibilité au dégel, dans un contexte de changements climatiques;

- Soutenir et accélérer l'adaptation aux changements climatiques des régions pergélisolées du Québec, en collaboration avec les communautés;

- Assurer la pérennité de la Chaire de recherche.

Citations :

« Les communautés du Nunavik voient leur environnement se modifier rapidement en raison des changements climatiques. La poursuite des activités de la Chaire de recherche contribuera à assurer le maintien et le développement à long terme des connaissances, d'une expertise et d'une capacité de recherche sur le pergélisol à l'Université Laval. C'est essentiel pour accélérer la mise en œuvre de solutions d'adaptation aux impacts des changements climatiques dans cette région. »

Benoit Charete, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les impacts des changements climatiques au Nunavik sont parmi les plus rapides dans toutes les régions du monde. Il est essentiel de s'assurer que ces derniers puissent être freinés rapidement. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous croyons que le travail ne peut que s'accélérer. Grâce au savoir ancestral des Inuit et aux chercheurs de l'Université Laval, j'ai espoir que des solutions concrètes seront trouvées afin que nous puissions préserver ce vaste territoire. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Les travaux ont eu des retombées tangibles sur la résilience des infrastructures et la planification durable des villages. Je salue ce nouveau soutien gouvernemental grâce auquel la Chaire de recherche pourra poursuivre l'excellent travail réalisé jusqu'à présent, en partenariat avec les communautés locales et les organisations régionales. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Le financement annoncé aujourd'hui témoigne à la fois de l'expertise de l'Université Laval en matière de recherche sur le pergélisol et de la relation de confiance établie depuis de nombreuses années entre nos scientifiques et les populations du Nunavik. L'Université Laval est heureuse de pouvoir poursuivre cette collaboration sur un enjeu d'une importance cruciale pour le développement durable des communautés du Nord. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

Faits saillants :

- L'aide financière découle de l'action 3.5.1.1 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à poursuivre l'acquisition de connaissances sur le dégel du pergélisol.

- Les activités de la Chaire de recherche s'inscrivent également dans le cadre du programme Sentinelle Nord de l'Université Laval.

Liens connexes

- Plan pour une économie verte 2030

- Chaire de recherche en partenariat sur le pergélisol au Nunavik

- Sentinelle Nord

Source :

Mélina Jalbert

Attachée de presse

Cabinet du ministre

de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région des Laurentides

Tél. : 418 803-2351

Information :

Relations avec les médias